来年のレゴ社公式製品の中に、緑の%11477(カーブスロープ2x1)が含まれているとか。…まぁ、きっかけはそんな所です。小さな事のようで、国鉄型トレインビルダーにとっては結構大きいのです。

このパーツによって、湘南色のクハ111が、他の湘南色形式(153系・165系等はオレンジ帯の幅が狭い)と矛盾する事無く作れるようになるのです…まぁ、その「他の形式」自体が作れるかどうかは別として(笑)設定は奥深く、将来性は地平線の向こうに見えないくらいの方がいいのです。

あと、以前CADで発表したスカ色のクハ111を、トレイン窓供給無しの環境で湘南色化する…という宿題は、京阪3000系を作った事によって目安が立ち、さらに、客用ドア間の客室窓は単にクリアブロックを積んだだけでは無く、もっとリアルに見せられるのではないか?…という追求を行うきっかけにもなったわけです。

レゴトレインビルダーが改良を重ねて来た「新湘南顔」の前面表現も含め、今年の集大成として、この「湘南色プロジェクト」を始動させましょう。

まだCADの段階ですが、湘南色のサロにグリーン車の等級帯が入るとか、ワクワクして夜も眠れなくなってしまいますよ。

![]()

クハ111(0'番台:新製冷房車)。この形式を克服しなければどうにもなりません。1号車に組み込む事を想定しています。おおまかな編成イメージとして、1970年代後半の京阪神快速を目指していますが、色々脱線小ネタが入って来るかも知れません。

まずはオレンジと緑のパーツにどのような種類が供給されているか確認する所から…トレイン窓が供給されていない事は最初から分かっていましたが、運転席窓の後退角に使う予定だったヒンジすら無いのですね。これは厳しいスタートです。

国鉄型を作る時は「硝子のある所は極力無色透明パーツを入れる」という厳し目の自分ルールがあるので、1x1丸ブロックの融通というか、隙間を使う方法で運転席窓の後退角とその直後の小窓を処理しています。

オデコの組み方は、塗り分けに直結してしまいます。今迄のようにカーブスロープ3x1を使ってしまうと、幕板部分の緑ラインが1プレート下がってしまいます。側面のクリーム帯が狭いスカ色であっても、オデコの塗り分けは一段高くなって湘南色と同じなので、ここは妥協したく無いところです。

パーツの関係やら、まだ見ぬ他形式との相対的な塗り分け位置やらで、かなり組み方が変わってしまいましたが、結果的には、ちょっと凛々しく角張って113系っぽくなったのではないかと思います。

窓割りに関しては、客用ドア2スタッド×2、車端部6スタッド、ドア間8スタッド…というバランスは崩したくありませんので、賢い主婦宜しくその厳しい条件の中でうまくやり繰りした結果がこの結果…戸袋窓を含めて実車の通りです。窓間にちゃんと車体色を入れる事が出来たので、アルミサッシの桟を入れても違和感が無くなりました。

ここまで忠実にやると、シートピッチ拡大車の2000番台との区別に対して光が見えて来ます。自分を更に苦しめる…という言い方も出来ますが。

![]()

クハ111(トイレ側)…トイレの換気窓は開ける方向で(笑)。水タンクはFRP製、汚物タンクは近年のタイプですが、関西の113系にグリーン車が組み込まれていた時代だと、古いタイプか、タレ流し管の方が似合っているかも知れません。電照式の方向幕も無かった筈ですし。

こちらサイドの乗務員ドアは、助手席側なので、あと1スタッド前に出して、直後の客用狭窓を表現したかったのですが、構造上、後退角を表現する為の1x1丸ブロックを外せなかったのでどうにもなりませんでした。唯一の妥協点です。もう少し頑張れば何とかなりそうな気もしますが、現段階ではアイデアが出て来ません。

![]()

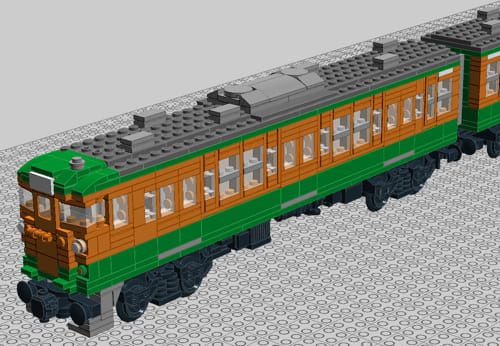

モハ112(奥)と、モハ113(手前)…画像左が下り(偶数)向きで、2号車と3号車の設定。共に0'番台(新製冷房車)

モハ112のMGで1号車のクハ111、当モハのユニットと、後述の4号車であるサロへの冷房用電源を給電…という設定です。サロが入るので、このグループに上り側のクハは無しです。

コンプレッサー等の小物は、以前から作っていたデータの使い廻しですが、モハ113の主抵抗器は、他の番台区分で、隣に大きめの機器が来る事があるので、2スタッド幅を詰めて設計変更しています。ついでに、中央の空気取り入れ口にグリルを入れてディティールアップです。放置中の117系もこういった細かい部分を、新標準品に換装しなければ…と、またスケジュールが遅れる原因が次々と…。

![]()

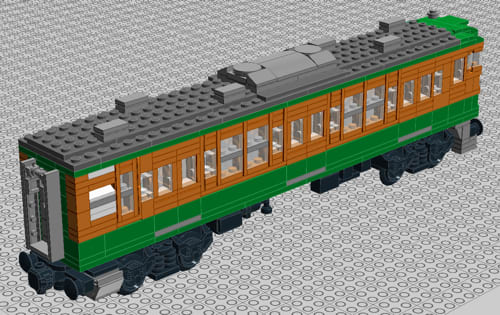

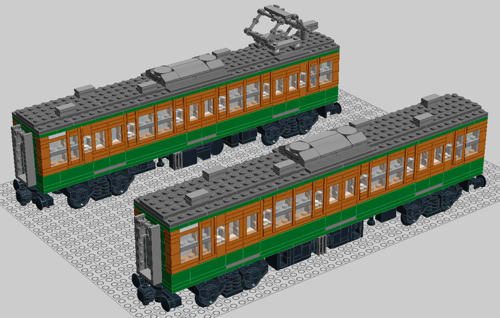

サロ110(奥)と、サロ112(手前)…画像左が下り(偶数)向きです。気分によって4号車にどちらかが入る設定です。京阪神の快速には、東海道本線東京口編成のようにサロが2輌入る事はありませんが、代わりに次の5号車には、クハ111が、顔をこちらに向けて連結(下り向き)されるので、これはこれで萌え要素です。

狭窓がズラリと並ぶサロ110もいいけど、急行形の雰囲気を残す下降窓のサロ112も捨て難い。どちらもいい車輌です。

サロ112の窓は、横組にして1プレート天地方向を詰める方がいいような気もしますが、運転環境による牽引力不足を補う…という意味の保険としてPFのバッテリーを納めるスペースを確保しておきたいので、素直に順組で。濃青のサンバイザーが結構良いアクセントになります。機器を積まない場合は、インテリアをフルに作り込む事が出来ます。

両形式とも床下の水タンクは、古い鉄缶タイプ。FRPと違って、古くなるとボコボコになって味が出て来るやつです(笑)。冷房搭載編成に組み込むので、電源はモハ112から一括供給される設定です。よって、MGは撤去した姿です。

![]()

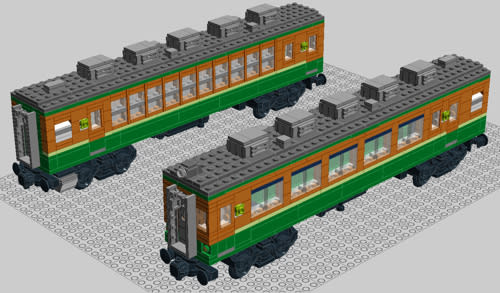

クハ111(奥)と、サロ110(手前)の屋根を外したところです。

サロは基本的に京阪3000系の応用ですが、クハの窓割りはこの技術が無ければありえなかった表現方法です。普通車(クハ、モハ)のこの番台区分と、サロ110はPF機器を搭載するスペースはありませんが、横から見た時に、窓は向こう側が透けて見える構造になっています。

9Vは導入する気ゼロです。あくまでも編成中の何処かにPF機器を搭載する強気な姿勢ですが、さて、そんなスペースを捻出する事は出来るのかなw?…勿論、外観を犠牲にするつもりはありません。

![]()

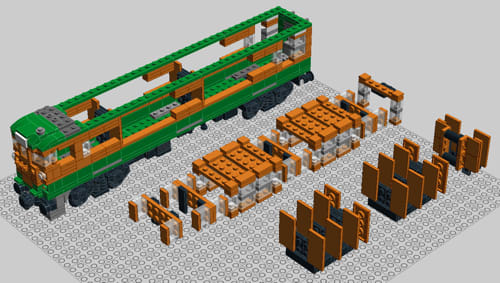

分かったような分からないような分解図(笑)。一番左の車体は、屋根を取り付けた時にブロック同士が公式な方法で繋がっている部分です。

一番右の窓仕切りは、カタマリごとに接続してありますが、もう少しアンコ抜きしても強度は確保出来ると思います。

![]()

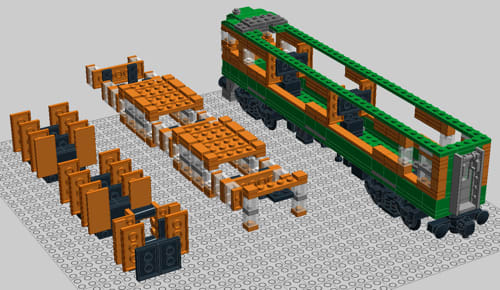

上と同じデータの角度違い。あくまでも現在入手可能なパーツ(近日発売予定を含む)で作り上げる事が出来る筈です。因に、この記事で紹介した5輌で3,294ピース。多少は要領良くなったので、少なく済んだ…?

…つづく。

このパーツによって、湘南色のクハ111が、他の湘南色形式(153系・165系等はオレンジ帯の幅が狭い)と矛盾する事無く作れるようになるのです…まぁ、その「他の形式」自体が作れるかどうかは別として(笑)設定は奥深く、将来性は地平線の向こうに見えないくらいの方がいいのです。

あと、以前CADで発表したスカ色のクハ111を、トレイン窓供給無しの環境で湘南色化する…という宿題は、京阪3000系を作った事によって目安が立ち、さらに、客用ドア間の客室窓は単にクリアブロックを積んだだけでは無く、もっとリアルに見せられるのではないか?…という追求を行うきっかけにもなったわけです。

レゴトレインビルダーが改良を重ねて来た「新湘南顔」の前面表現も含め、今年の集大成として、この「湘南色プロジェクト」を始動させましょう。

まだCADの段階ですが、湘南色のサロにグリーン車の等級帯が入るとか、ワクワクして夜も眠れなくなってしまいますよ。

クハ111(0'番台:新製冷房車)。この形式を克服しなければどうにもなりません。1号車に組み込む事を想定しています。おおまかな編成イメージとして、1970年代後半の京阪神快速を目指していますが、色々脱線小ネタが入って来るかも知れません。

まずはオレンジと緑のパーツにどのような種類が供給されているか確認する所から…トレイン窓が供給されていない事は最初から分かっていましたが、運転席窓の後退角に使う予定だったヒンジすら無いのですね。これは厳しいスタートです。

国鉄型を作る時は「硝子のある所は極力無色透明パーツを入れる」という厳し目の自分ルールがあるので、1x1丸ブロックの融通というか、隙間を使う方法で運転席窓の後退角とその直後の小窓を処理しています。

オデコの組み方は、塗り分けに直結してしまいます。今迄のようにカーブスロープ3x1を使ってしまうと、幕板部分の緑ラインが1プレート下がってしまいます。側面のクリーム帯が狭いスカ色であっても、オデコの塗り分けは一段高くなって湘南色と同じなので、ここは妥協したく無いところです。

パーツの関係やら、まだ見ぬ他形式との相対的な塗り分け位置やらで、かなり組み方が変わってしまいましたが、結果的には、ちょっと凛々しく角張って113系っぽくなったのではないかと思います。

窓割りに関しては、客用ドア2スタッド×2、車端部6スタッド、ドア間8スタッド…というバランスは崩したくありませんので、賢い主婦宜しくその厳しい条件の中でうまくやり繰りした結果がこの結果…戸袋窓を含めて実車の通りです。窓間にちゃんと車体色を入れる事が出来たので、アルミサッシの桟を入れても違和感が無くなりました。

ここまで忠実にやると、シートピッチ拡大車の2000番台との区別に対して光が見えて来ます。自分を更に苦しめる…という言い方も出来ますが。

クハ111(トイレ側)…トイレの換気窓は開ける方向で(笑)。水タンクはFRP製、汚物タンクは近年のタイプですが、関西の113系にグリーン車が組み込まれていた時代だと、古いタイプか、タレ流し管の方が似合っているかも知れません。電照式の方向幕も無かった筈ですし。

こちらサイドの乗務員ドアは、助手席側なので、あと1スタッド前に出して、直後の客用狭窓を表現したかったのですが、構造上、後退角を表現する為の1x1丸ブロックを外せなかったのでどうにもなりませんでした。唯一の妥協点です。もう少し頑張れば何とかなりそうな気もしますが、現段階ではアイデアが出て来ません。

モハ112(奥)と、モハ113(手前)…画像左が下り(偶数)向きで、2号車と3号車の設定。共に0'番台(新製冷房車)

モハ112のMGで1号車のクハ111、当モハのユニットと、後述の4号車であるサロへの冷房用電源を給電…という設定です。サロが入るので、このグループに上り側のクハは無しです。

コンプレッサー等の小物は、以前から作っていたデータの使い廻しですが、モハ113の主抵抗器は、他の番台区分で、隣に大きめの機器が来る事があるので、2スタッド幅を詰めて設計変更しています。ついでに、中央の空気取り入れ口にグリルを入れてディティールアップです。放置中の117系もこういった細かい部分を、新標準品に換装しなければ…と、またスケジュールが遅れる原因が次々と…。

サロ110(奥)と、サロ112(手前)…画像左が下り(偶数)向きです。気分によって4号車にどちらかが入る設定です。京阪神の快速には、東海道本線東京口編成のようにサロが2輌入る事はありませんが、代わりに次の5号車には、クハ111が、顔をこちらに向けて連結(下り向き)されるので、これはこれで萌え要素です。

狭窓がズラリと並ぶサロ110もいいけど、急行形の雰囲気を残す下降窓のサロ112も捨て難い。どちらもいい車輌です。

サロ112の窓は、横組にして1プレート天地方向を詰める方がいいような気もしますが、運転環境による牽引力不足を補う…という意味の保険としてPFのバッテリーを納めるスペースを確保しておきたいので、素直に順組で。濃青のサンバイザーが結構良いアクセントになります。機器を積まない場合は、インテリアをフルに作り込む事が出来ます。

両形式とも床下の水タンクは、古い鉄缶タイプ。FRPと違って、古くなるとボコボコになって味が出て来るやつです(笑)。冷房搭載編成に組み込むので、電源はモハ112から一括供給される設定です。よって、MGは撤去した姿です。

クハ111(奥)と、サロ110(手前)の屋根を外したところです。

サロは基本的に京阪3000系の応用ですが、クハの窓割りはこの技術が無ければありえなかった表現方法です。普通車(クハ、モハ)のこの番台区分と、サロ110はPF機器を搭載するスペースはありませんが、横から見た時に、窓は向こう側が透けて見える構造になっています。

9Vは導入する気ゼロです。あくまでも編成中の何処かにPF機器を搭載する強気な姿勢ですが、さて、そんなスペースを捻出する事は出来るのかなw?…勿論、外観を犠牲にするつもりはありません。

分かったような分からないような分解図(笑)。一番左の車体は、屋根を取り付けた時にブロック同士が公式な方法で繋がっている部分です。

一番右の窓仕切りは、カタマリごとに接続してありますが、もう少しアンコ抜きしても強度は確保出来ると思います。

上と同じデータの角度違い。あくまでも現在入手可能なパーツ(近日発売予定を含む)で作り上げる事が出来る筈です。因に、この記事で紹介した5輌で3,294ピース。多少は要領良くなったので、少なく済んだ…?

…つづく。