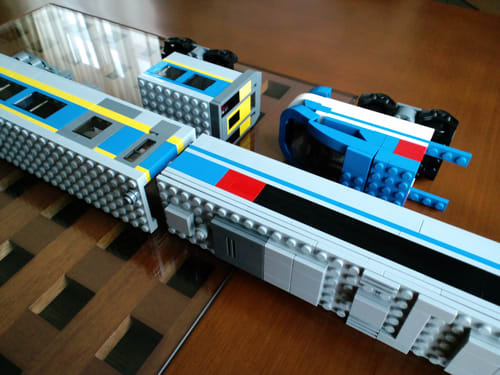

過去の画像をテラテラ見てたらこんなモノが出て来ました。作ったのは去年だったかな…?

なるべく車高を下げようと思ったらフィグが乗れなかったのでオープンにしてみました…あぁ、ドアも無いし丁度いい(笑)。なんか長いアンテナ付けたらカッコ良かったのでラジコンでも走る設定にしてみました(笑)。マフラーなのか何なのか分からないけど、後ろに大きなダクトも付けてみました。動力はいったいどんな設定だったか…忘れちゃった。

![]()

たぶん、エリーカあたりに影響されて作ったけど、気に入らなかったので暗い照明の下で取り敢えずスナップして…すぐにバラしたような。

画質が悪くて修正不可だったのでモノクロにして誤摩化してみました(笑)。

いったい何が気に入らなかったのだろう… > 自分??

なるべく車高を下げようと思ったらフィグが乗れなかったのでオープンにしてみました…あぁ、ドアも無いし丁度いい(笑)。なんか長いアンテナ付けたらカッコ良かったのでラジコンでも走る設定にしてみました(笑)。マフラーなのか何なのか分からないけど、後ろに大きなダクトも付けてみました。動力はいったいどんな設定だったか…忘れちゃった。

たぶん、エリーカあたりに影響されて作ったけど、気に入らなかったので暗い照明の下で取り敢えずスナップして…すぐにバラしたような。

画質が悪くて修正不可だったのでモノクロにして誤摩化してみました(笑)。

いったい何が気に入らなかったのだろう… > 自分??