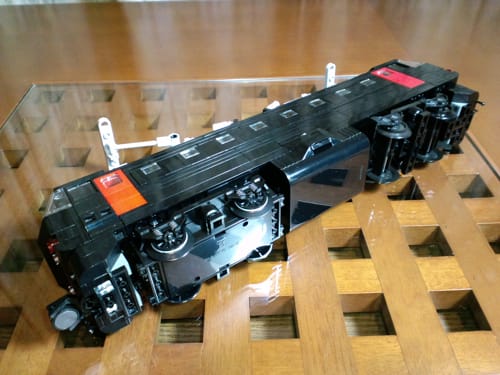

先日の試運転で脱線大破した原因の一つは、9V時代には無かった台車中心ピン周囲にある円弧状の突起だったようです。どうもコレがテクニックで作った振子装置と相性が良く無かったようで、他の台車よりも0.5プレート押し上げていたのです。当然、この部分の車体が浮き上がってしまい、編成にした時の姿勢も悪くなってしまいます。

3支点になるように作っていたのですが、突起のおかげで実際には1点しか作用しておらず、終始グラグラと不安定な状態で走っていたようです。…で、バッテリー重量等の悪条件が重なって脱線転覆〜落下→大破。

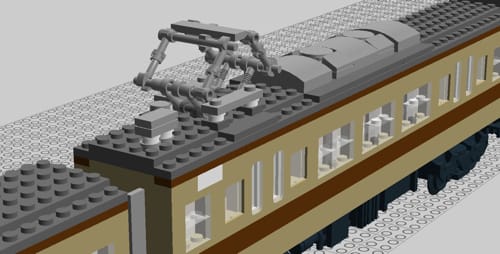

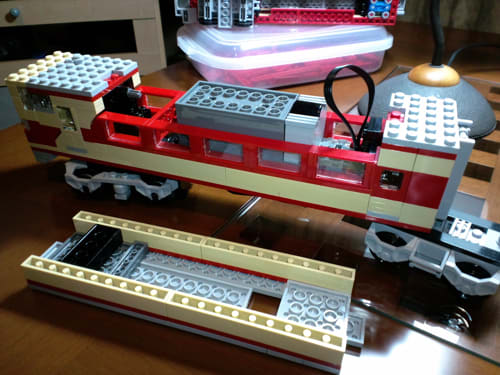

ハーネスの付け根に付いているのが、振子装置のリンクです。台車の回転を利用して車体の内側を押し、車体を傾斜させます。初期のクネクネアクスルを使っていた頃から比べると、随分と簡単なモノになりましたが、これで車内への張り出しが大幅に少なくなりました。ニューマチック用のパイプを使っているので、不慮の変位を吸収して脱線を防ぐ…というのは先代からの拘りポイントです。

![]()

どうやらこの中心ピン周囲にある円弧状の突起、システム系ブロックの穴空きプレートを使う事のみを想定しているようなので、動力台車部分の振子装置のアンカーは作り直さなければいけません。手前の黒一色の物が新型です。

動力台車は他の台車よりもホィールベースが1ポッチ長いので、ついでに、中心ピン位置が0.5ポッチ後退するようにして、動力台車の第一軸目を、反対側の先頭車(Mc3)と同じ位置になるように変更しておきました。スカートとの位置関係で、この方が動力台車のゴツさが目立たなくなります。

穴空きプレートを使うと浮き上がりも無くピッタリと納まります。…んがっ!装置自体の寸法が変わってしまったので車体への取付が出来なくなりましたよ。

![]()

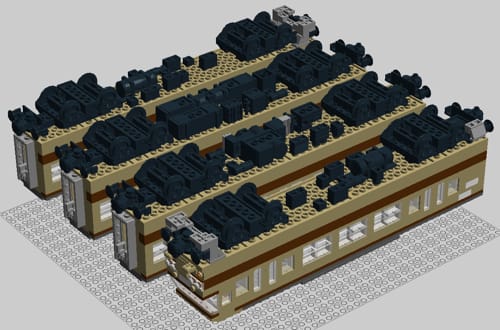

芋蔓式に広がる修正箇所…車体側の補強を削って大きくなった振子装置用スペースを捻出します。一度、組み方の最適化を行ったつもりですが、まだ限界点は先にあったようです(笑)。何とかなるものですね。車体が薄皮一枚になっていくようで痛々しい。

![]()

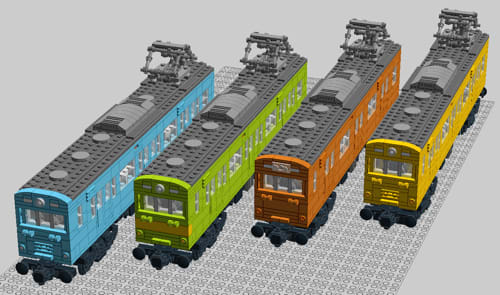

PF用バッテリーと赤外線受信機も含めた納まりをチェック。屋根は4ポッチだけの接続なので…アレです、大人の強度です(笑)…問題無く走るのでいいのです。

修正版振子装置は、長さ方向には1ポッチ分大きくなってしまいましたが、幅は1ポッチ狭くなったので、振幅が大きくなっています。後ろ側の装置で今まで通りの振幅に制限が掛かるのですが、また想定外の問題が出て来そうでドキドキです…というか、もう面倒はイヤだなぁ。

3支点になるように作っていたのですが、突起のおかげで実際には1点しか作用しておらず、終始グラグラと不安定な状態で走っていたようです。…で、バッテリー重量等の悪条件が重なって脱線転覆〜落下→大破。

ハーネスの付け根に付いているのが、振子装置のリンクです。台車の回転を利用して車体の内側を押し、車体を傾斜させます。初期のクネクネアクスルを使っていた頃から比べると、随分と簡単なモノになりましたが、これで車内への張り出しが大幅に少なくなりました。ニューマチック用のパイプを使っているので、不慮の変位を吸収して脱線を防ぐ…というのは先代からの拘りポイントです。

どうやらこの中心ピン周囲にある円弧状の突起、システム系ブロックの穴空きプレートを使う事のみを想定しているようなので、動力台車部分の振子装置のアンカーは作り直さなければいけません。手前の黒一色の物が新型です。

動力台車は他の台車よりもホィールベースが1ポッチ長いので、ついでに、中心ピン位置が0.5ポッチ後退するようにして、動力台車の第一軸目を、反対側の先頭車(Mc3)と同じ位置になるように変更しておきました。スカートとの位置関係で、この方が動力台車のゴツさが目立たなくなります。

穴空きプレートを使うと浮き上がりも無くピッタリと納まります。…んがっ!装置自体の寸法が変わってしまったので車体への取付が出来なくなりましたよ。

芋蔓式に広がる修正箇所…車体側の補強を削って大きくなった振子装置用スペースを捻出します。一度、組み方の最適化を行ったつもりですが、まだ限界点は先にあったようです(笑)。何とかなるものですね。車体が薄皮一枚になっていくようで痛々しい。

PF用バッテリーと赤外線受信機も含めた納まりをチェック。屋根は4ポッチだけの接続なので…アレです、大人の強度です(笑)…問題無く走るのでいいのです。

修正版振子装置は、長さ方向には1ポッチ分大きくなってしまいましたが、幅は1ポッチ狭くなったので、振幅が大きくなっています。後ろ側の装置で今まで通りの振幅に制限が掛かるのですが、また想定外の問題が出て来そうでドキドキです…というか、もう面倒はイヤだなぁ。