手柄山での公開を見に行った時から、ずっと暖めていました。

「…CADですが。」シリーズ(笑)も、国鉄車輌ばかりではそろそろ退屈してくる頃でしょうから、この辺でちょっとアクセントを入れてもいいかな…と思い、モノレールネタを引っぱり出してみました。

現JR姫路駅前から、手柄山中央公園までの2kmも無いくらいの短い区間を走っていましたが、1966年の開業から、実質8年間しか運行されなかった短命な交通機関でした。あぁ、勿体ない。

東京や大阪にある普通の跨座式モノレールに似ていますが、コンクリート製の軌道上をタイヤで走行するのではなく、1本の鉄のレールの上を、鉄の車輪で走行するという、ロッキード式と呼ばれるものです。ロッキードは、あの、航空機のロッキードです。車輌はアルミ合金のモノコックで、改めて展示車輌に乗ると、確かに飛行機的な「軽さ」や「薄さ」を感じます。40年以上前の車輌だとは思えないくらいに洗練されています。

![]()

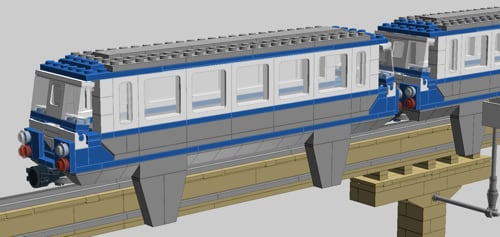

模型化は、6幅&2ポッチ=1mスケールで、実車が15mなので、レゴでは30ポッチです。軌道の幅は2ポッチなので、日高さんの規格に近いですが、実車を尊重して12Vのレールを1本敷いてあります。まだ走行システムの組込みを考慮していないので、実際に走らせる場合は、日高さんのシステムに依存かな…と。このままの全長で走れるのでしょうか。

側面に対するドアの凹みは、このスマートな車体イメージをスポイルしてしまいそうなので、表現しませんでした。ドアに見える所がドアでいいのです(笑)。

実車には、運良く幼少の頃に乗った事があります。単線なので、左右に何も遮るものが無くて、大きな窓から見える景色は、まるで空を飛んでいるかのような気持ち良さがありました。唯一の中間駅である大将軍駅は、乗降客が少なくて既に通過扱いになっていましたが、ビルの中に作られた駅を通過するのは、未来的でワクワクしましたよ。

手柄山中央公園や、モノレールの駅に隣接した水族館にはよく出掛けた記憶があり、レンガ積みのトンネル内にある駅から3輌編成のモノレールが出発、到着…を繰り返す様子ばかり眺めていました。この水族館の上からは、ほぼ軌道の全線が見渡せ、遠くに見える新幹線の高架をくぐる辺りの、うねるような軌道が不思議な風景として記憶に残っています。

![]()

運用されていた車輌は、片運転台式の100形と、両運転台式の200形が、それぞれ2輛づつあったようです。4輛で運行されていたのは見た事が無いので、1輛は予備だったのでしょうか。開業から数年で減車され、2輛で走っていたらしいですが、私は3輛編成で走っていた記憶しかありません。

さすがに、どの形式で編成が組まれていたか…までの記憶は無いので、資料画像から再現してみました。最後尾が片運転台の100形です。

![]()

幼少の頃の記憶は置いといて、その後、廃止されてからの軌道は、姫路の風景としてしっかりと定着してしまっています。忘れかけた頃に、老朽化した電気ケーブルが落下したりしてまた話題になったりするのです。まぁ、姫路のモノレールとは、そんな感じでつき合って来た感じですね。

軌道を何故、タン色で作ったか?…といえば、もう、廃止されて結構くたびれたイメージが脳裏に焼き付いているからなのです。多分、姫路の人は、この色に納得だと思いますよ。

雨で鉄のレールから流れる錆色が混じっているのでしょうね。ロッキード式ならではのエージングかも知れません。

「…CADですが。」シリーズ(笑)も、国鉄車輌ばかりではそろそろ退屈してくる頃でしょうから、この辺でちょっとアクセントを入れてもいいかな…と思い、モノレールネタを引っぱり出してみました。

現JR姫路駅前から、手柄山中央公園までの2kmも無いくらいの短い区間を走っていましたが、1966年の開業から、実質8年間しか運行されなかった短命な交通機関でした。あぁ、勿体ない。

東京や大阪にある普通の跨座式モノレールに似ていますが、コンクリート製の軌道上をタイヤで走行するのではなく、1本の鉄のレールの上を、鉄の車輪で走行するという、ロッキード式と呼ばれるものです。ロッキードは、あの、航空機のロッキードです。車輌はアルミ合金のモノコックで、改めて展示車輌に乗ると、確かに飛行機的な「軽さ」や「薄さ」を感じます。40年以上前の車輌だとは思えないくらいに洗練されています。

模型化は、6幅&2ポッチ=1mスケールで、実車が15mなので、レゴでは30ポッチです。軌道の幅は2ポッチなので、日高さんの規格に近いですが、実車を尊重して12Vのレールを1本敷いてあります。まだ走行システムの組込みを考慮していないので、実際に走らせる場合は、日高さんのシステムに依存かな…と。このままの全長で走れるのでしょうか。

側面に対するドアの凹みは、このスマートな車体イメージをスポイルしてしまいそうなので、表現しませんでした。ドアに見える所がドアでいいのです(笑)。

実車には、運良く幼少の頃に乗った事があります。単線なので、左右に何も遮るものが無くて、大きな窓から見える景色は、まるで空を飛んでいるかのような気持ち良さがありました。唯一の中間駅である大将軍駅は、乗降客が少なくて既に通過扱いになっていましたが、ビルの中に作られた駅を通過するのは、未来的でワクワクしましたよ。

手柄山中央公園や、モノレールの駅に隣接した水族館にはよく出掛けた記憶があり、レンガ積みのトンネル内にある駅から3輌編成のモノレールが出発、到着…を繰り返す様子ばかり眺めていました。この水族館の上からは、ほぼ軌道の全線が見渡せ、遠くに見える新幹線の高架をくぐる辺りの、うねるような軌道が不思議な風景として記憶に残っています。

運用されていた車輌は、片運転台式の100形と、両運転台式の200形が、それぞれ2輛づつあったようです。4輛で運行されていたのは見た事が無いので、1輛は予備だったのでしょうか。開業から数年で減車され、2輛で走っていたらしいですが、私は3輛編成で走っていた記憶しかありません。

さすがに、どの形式で編成が組まれていたか…までの記憶は無いので、資料画像から再現してみました。最後尾が片運転台の100形です。

幼少の頃の記憶は置いといて、その後、廃止されてからの軌道は、姫路の風景としてしっかりと定着してしまっています。忘れかけた頃に、老朽化した電気ケーブルが落下したりしてまた話題になったりするのです。まぁ、姫路のモノレールとは、そんな感じでつき合って来た感じですね。

軌道を何故、タン色で作ったか?…といえば、もう、廃止されて結構くたびれたイメージが脳裏に焼き付いているからなのです。多分、姫路の人は、この色に納得だと思いますよ。

雨で鉄のレールから流れる錆色が混じっているのでしょうね。ロッキード式ならではのエージングかも知れません。