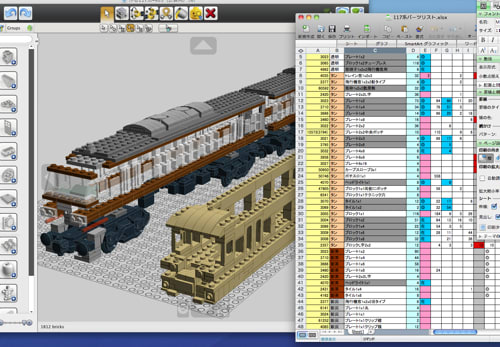

オリジナルに拘って無駄に燃焼するよりも、洗練された優れたシステムに倣え…と、自分の引き出しを豊かにする意味も兼ねて、日高さんのモノレールシステムを組み込んでみました。

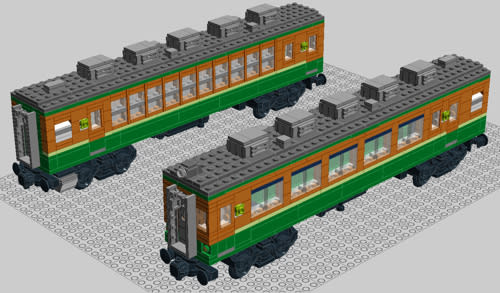

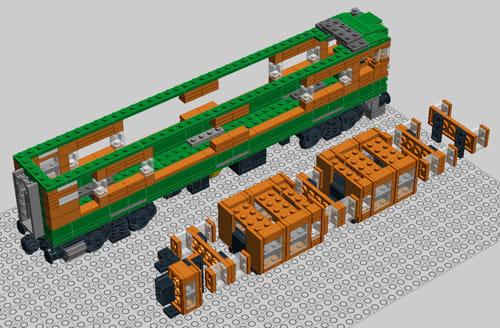

最終的目標はフルスケール版に…と思っていたのですが、このショーティさ加減で結構満足してしまいそうです。

なるべく元のシステムを活かす方向で、裾の逆スロープはオミットしていますが、案外イメージを崩してしないような気じがします。

![]()

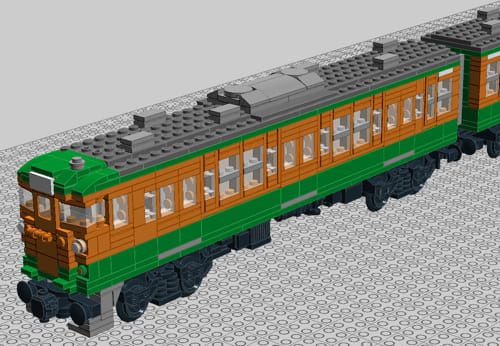

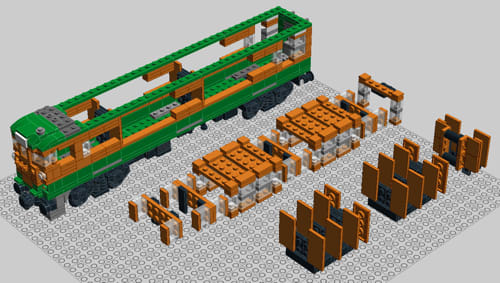

中の人を取り出してみました。CADなので宙に浮いている所はご愛嬌です。

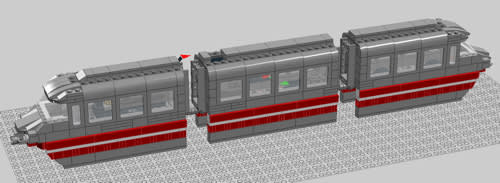

機構部分の作り方は、youtubeにアップされている「How to make Lego Monorail 2」↓を参考にしています。

http://www.youtube.com/watch?v=grslCSZkfnI

手持ちのパーツだけで作れそうな、洗練された構造で、色々な車体を作って気軽に遊びたくなるくらいに敷居は低そうです。

![]()

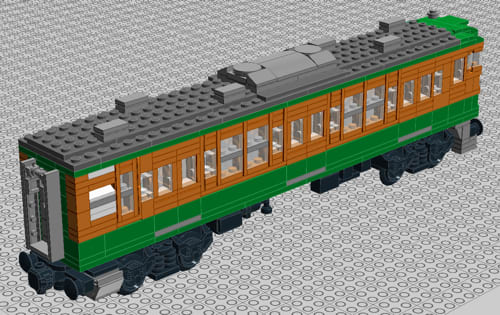

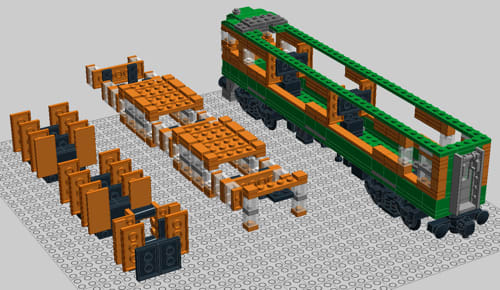

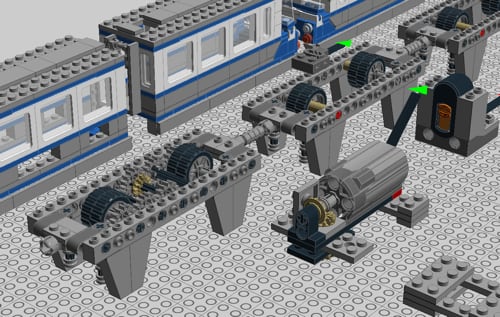

分かり易いようにモーターを避けてみました。モーターからの回転を、減速無しでタイヤに伝える構造です。

縦軸の上下動(遊び)を抑える為に、モーター軸にブッシュを加えているのと、モーター軸の先端支持パーツを変更している以外は、ほぼオリジナルのままです。

![]()

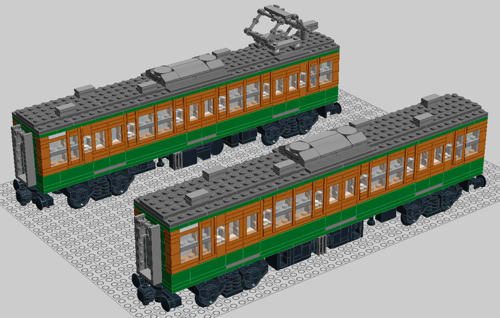

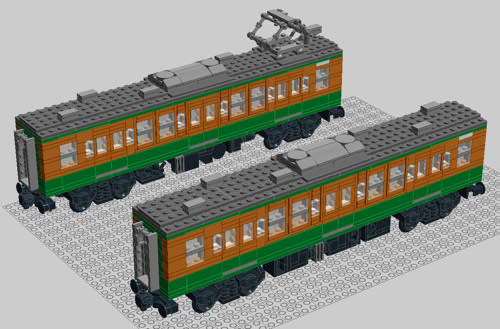

先頭車をひっくり返してみました。レールに沿って車体を走らせる為のシンプルなガイドポストが、1輛あたり4本あります。ヒレのような足は、デザインだけのダミーです。

受信機とバッテリーは、次位の車輌に搭載しているので、貫通路のある100形を2輛背中合わせにして配線を通す想定です。受信機のチャンネル切り替えは、貫通路から切り替え&確認が出来るようになっています。

必然的に3輛目、あるいは先頭が両運転台の200形になってしまい、100形の中間に200形を挟んだマニア好みの編成は出来ないですね(笑)。

最後に、ホームページ掲載にあたり、快諾頂いた日高さんに感謝します!

最終的目標はフルスケール版に…と思っていたのですが、このショーティさ加減で結構満足してしまいそうです。

なるべく元のシステムを活かす方向で、裾の逆スロープはオミットしていますが、案外イメージを崩してしないような気じがします。

中の人を取り出してみました。CADなので宙に浮いている所はご愛嬌です。

機構部分の作り方は、youtubeにアップされている「How to make Lego Monorail 2」↓を参考にしています。

http://www.youtube.com/watch?v=grslCSZkfnI

手持ちのパーツだけで作れそうな、洗練された構造で、色々な車体を作って気軽に遊びたくなるくらいに敷居は低そうです。

分かり易いようにモーターを避けてみました。モーターからの回転を、減速無しでタイヤに伝える構造です。

縦軸の上下動(遊び)を抑える為に、モーター軸にブッシュを加えているのと、モーター軸の先端支持パーツを変更している以外は、ほぼオリジナルのままです。

先頭車をひっくり返してみました。レールに沿って車体を走らせる為のシンプルなガイドポストが、1輛あたり4本あります。ヒレのような足は、デザインだけのダミーです。

受信機とバッテリーは、次位の車輌に搭載しているので、貫通路のある100形を2輛背中合わせにして配線を通す想定です。受信機のチャンネル切り替えは、貫通路から切り替え&確認が出来るようになっています。

必然的に3輛目、あるいは先頭が両運転台の200形になってしまい、100形の中間に200形を挟んだマニア好みの編成は出来ないですね(笑)。

最後に、ホームページ掲載にあたり、快諾頂いた日高さんに感謝します!